tl;dr: Seit vielen Jahren ist die geltende Impressumspflicht mit Angabe der Adresse ein Problem für Meinungsfreiheit im Netz. Als Referentin habe ich das fünf Jahre lang im Bundestag thematisiert und exakt an meinem letzten Tag im Bundestag hat die Ampel das Thema endlich aufgegriffen. Noch nicht gut, aber viel besser als nichts, und vielleicht hat sich meine Arbeit dazu doch gelohnt. Nicht meine allein, natürlich. Da waren noch viele andere beteiligt.

Für Parlaments-Nerds ist hier Schritt für Schritt dokumentiert, was wir alles versucht haben, bis sich jetzt etwas bewegt hat.

Als Blogs noch ein Ding waren, war die Impressumspflicht immer mal ein Thema. Wer keine Geschäftsadresse hat, aber womöglich auf irgendeine Weise einen wirtschaftlichen Vorteil aus dem eigenen Blog ziehen könnte, und sei es nur, weil die sonstige freiberufliche Tätigkeit mit den dort behandelten Themen in Verbindung steht, braucht ein ordentliches Impressum. Und das Impressum verlangt nach einer Postadresse. Ohne Geschäftsadresse dann eben die private. Hier in diesem Blog schrieb ich schon 2013 dazu:

Eng verwandt ist z.B. die Impressumspflicht mit Wohnadresse: ein Riesenproblem vor allem für Frauen, die von gewalttätigen Ex-Männern bedroht werden oder anonyme Vergewaltigungsdrohungen bekommen (aber nicht nur für die).

Die Impressumspflicht ist ein typisches Beispiel für eine gesetzliche Regelung, die vor dem Internet entstand und die digitale Entwicklung der Gesellschaft verschlafen hat. Denn Blogger*innen, freiberufliche Journalist*innen und alle anderen, die von zuhause aus mit dem Internet Geld verdienen und dazu eine Website betreiben, erkennen das Problem auf den ersten Blick: Die Wohnadresse offen im Internet stehen zu haben, kann schnell gefährlich werden. Wer will denn den Online-Stalker vor der Tür stehen haben? Dass Hass im Netz massive Folgen hat, ist inzwischen allen klar, aber mit Wohnadresse können von massenhaften Online-Bestellungen bis zu physischer Gewalt noch ganz andere Dimensionen von Gefahren dazu kommen.

Wir sind aus guten Gründen alle viel vorsichtiger geworden. Die Vorstellung des Telefonbuchs von damals, mit allen Adressen, kommt uns heute ziemlich absurd vor.

Dabei wäre das so einfach zu ändern gewesen. Wenn Digitale Gewalt zum Thema wird, geht es oft um Hass im Netz und die Verantwortung der Plattformen. Worüber auch schnell geredet wird: Stalkerware, also Überwachungs-Apps, die alles mitlesen, was mit einem Smartphone gemacht wird. Griffige Beispiele, große Themen. Dabei gibt es auch kleine Dinge, die einfach geändert werden könnten, aber auf den ersten Blick nicht so dramatisch wirken, und dafür ist die Impressumspflicht das beste Beispiel.

Leider haben es kleine Änderungen in der Politik manchmal etwas schwer.

Ich habe mich sehr gefreut, als ich hörte, dass die Ampel-Fraktionen im Bundestag diese Woche einen Entschließungsantrag zum neuen Digitale-Dienste-Gesetz eingebracht haben, in dem sie die Bundesregierung auffordern, eine Änderung der Impressumspflicht zu prüfen. Das heißt noch nichts und es hätte auch etwas mutiger sein dürfen, denn immerhin stellen sie ja die Regierung.

Mich hat das auch deswegen gefreut, weil ich am Mittwoch, also demselben Tag, als dieser Entschließungsantrag im Digitalausschuss angenommen wurde, meinen Bundestags-Hausausweis abgeben und meine Arbeit als Netzpolitik-Referentin endgültig beendet habe. Kaum ein Thema hat mich dabei so konsequent die ganze Zeit dort beschäftigt, wie die Impressumspflicht. Ich weiß nicht, was die Ampel letztlich bewogen hat, aber vielleicht hat es ja auch ein bisschen damit zu tun, dass ich, dass wir dieses Thema jahrelang immer wieder angesprochen haben. Das würde bedeuten, dass auch die Arbeit einer Referentin einer kleinen Oppositionsfraktion mit eigentlich ganz anderen Themen politische Spuren hinterlässt, und irgendwie ist es ja auch ein schönes Abschiedsgeschenk. (Aber bitte setzt das dann auch endlich um!)

Eine kurze Geschichte des mühsamen Wegs zur Modernisierung der Impressumspflicht

13. Februar 2019

Antrag der Linksfraktion „Keine Privatadressen im Impressum“, Drs.-Nr. 19/7714

13. Februar 2019

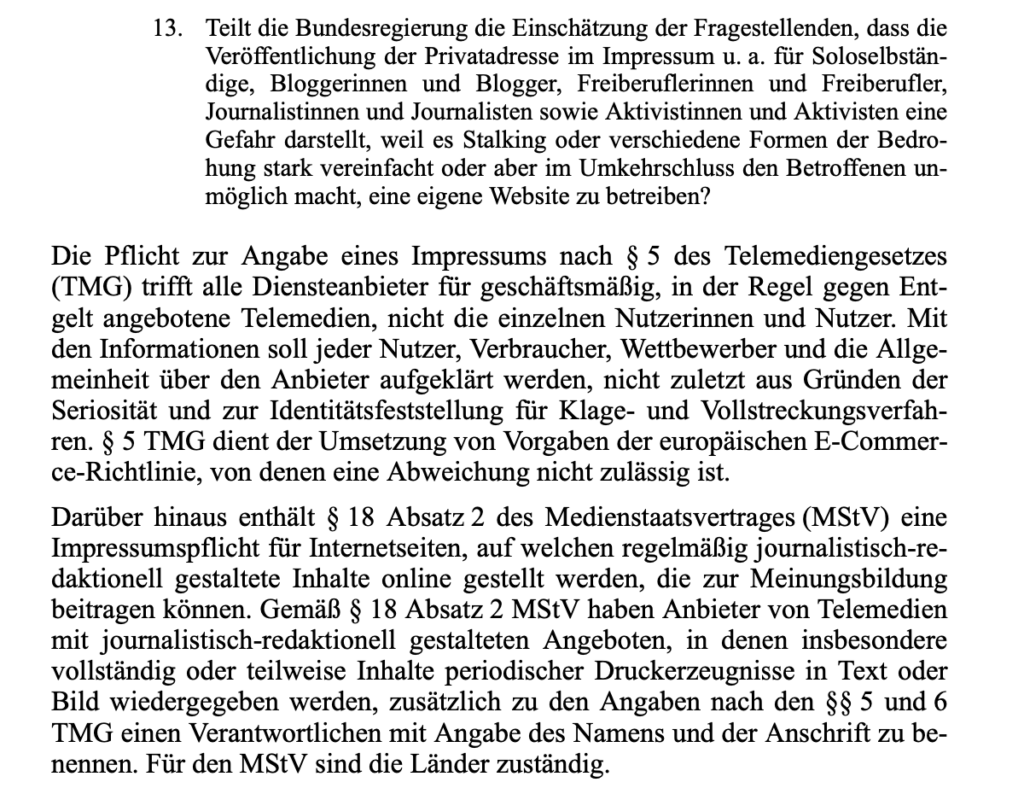

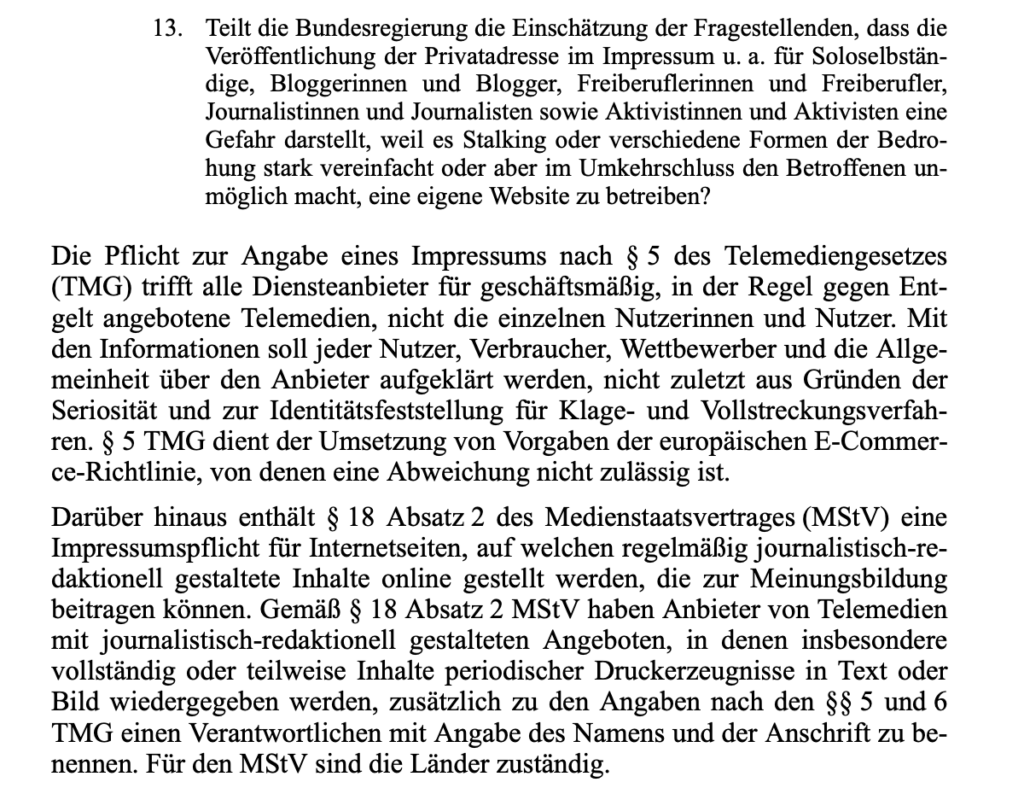

Justizministerin Katarina Barley reicht die Antwort auf eine Frage von Anke Domscheit-Berg im Digitalausschuss nach. Sie war gefragt worden, ob ihr die Gefahren bekannt seien und ob geplant sei, daran etwas zu ändern. Sie konnte das nicht direkt beantworten, deswegen gab’s die Antwort später schriftlich. Da diese Antwort als Ausschuss-Drucksache nicht öffentlich ist, kann ich sie hier nicht wörtlich wiedergeben, aber sinngemäß antwortete Katarina Barley, dass die Impressumspflicht Vorgabe von EU-Recht sei, konkret in der E-Commerce-Richtlinie. Bei einer Revision dieser Richtlinie wäre zu prüfen, ob an der Impressumspflicht etwas geändert werden soll.

(Konkreter wurde es nicht.)

Am Melderecht wollte das BMJV nichts ändern; auch danach war gefragt worden.

16. Juni 2020

Antrag der Linksfraktion „Medienschaffende vor Übergriffen und Gewalt schützen“, Drs.-Nr. 19/20032

August 2020

Geschlecht und Gewalt im digitalen Raum. Expertise für den Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, von Regina Frey

Aus den Handlungsempfehlungen:

„Die Umgestaltung der Impressumspflicht, auch in Kombination mit der schnellen Möglichkeit Auskunftssperren durch Sperrung im Melderegister zu erwirken, würde nach Auffassung der Expertin einen großen Schutzfaktor darstellen. Die derzeitigen Verfahren zur Legitimation der eigenen Identität werden aus verschiedenen Gründen kritisiert. Empfohlen wird dagegen, eine Stelle beim Bürgeramt zu diesem Zweck einzurichten (über eine beim Amt überprüfbare Legitimationsnummer).“

„Eine weitere Empfehlung ist es, die Impressumspflicht anders zu regeln, da Betroffene durch diese Regelung aus dem Netz gedrängt werden können. Sie halte Frauen davon ab, eine eigene Seite im Netz zu haben, da hier eine zustellfähige Adresse benannt werden muss – und damit häufig die Privatanschrift einer Person.“

10. November 2020

Weil Katarina Barley ja schon gefunden hatte, dass zu prüfen wäre, wie das mit dem Europa-Recht zu ändern wäre, und weil sich nicht erkennbar viel tat, dachten wir, dass wir dann eben den Wissenschaftlichen Dienst (WD) des Bundestags fragen, ob es auch Alternativen zur Wohnadresse geben könnte, im Rahmen des Europa-Rechts. Die Ausarbeitung des WD:

Identifikationspflicht von Internet-Diensteanbietern. Impressumspflicht nach §5TMG und Zustellungsbevollmächtigte, WD 10 – 049/20

Sehr ergiebig war das nicht, aber damit war zumindest auf neun Seiten dargestellt, wie die juristische Lage ist.

Sehr ergiebig war das nicht, aber damit war zumindest auf neun Seiten dargestellt, wie die juristische Lage ist.

17. Dezember 2020

Antrag der Linksfraktion „Digitale Gewalt gegen Frauen“, Drs.-Nr. 19/25351

Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, endlich zu tun, was die Justizministerin knapp zwei Jahre vorher als Option erwähnt hatte:

9. März 2021

Schriftliche Frage, Drs.-Nr. 19/27531

Weil sich nichts Erkennbares tat, haben wir nochmal nachgefragt:

Die Antwort des für die eCommerce-Richtlinie zuständigen Wirtschaftsministeriums:

„.. keinen Anlass, sich für eine Änderung dieser Regelung einzusetzen.“

„.. keinen Anlass, sich für eine Änderung dieser Regelung einzusetzen.“

24. März 2021

Anhörung des Ausschusses Digitale Agenda zum zum Thema Digitale Gewalt gegen Frauen und Mädchen und dem Antrag der Linksfraktion dazu

Der Sachverständige Prof. Dirk Heckmann und sein wiss. Mitarbeiter Valentin Vogel gingen in ihrer schriftlichen Stellungnahme auf die Impressumspflicht ein:

April 2021

Valentin Vogel beschreibt den Vorschlag, die Adressen bei festgelegten Stellen zu hinterlegen, im BayWiDi-Magazin ausführlich.

„In Betracht zu ziehen ist eine Regelung durch Intermediäre, die sich für private Kleinbetreiber/-innen zwischenschalten können. Die richtigen Adress- und Kontaktdaten der Privatpersonen werden sicher bei Impressumsintermediären hinterlegt und verwaltet. Beim Auftreten von Rechtsproblemen können sich die Betroffenen sodann an den Intermediär wenden, der die Adressdaten herausgeben muss oder Anfragen unmittelbar weiterleitet und sicherstellt, dass sie an den dahinterstehenden Diensteanbieter gelangen.“

10. Juni 2021

Dritter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, Drs.-Nr. 19/30750

„Allein die Bedrohung durch potenzielle digitale Gewalt erschwert die Ausübung eines Berufs und schreckt vor der Verwirklichung von Geschäftsideen ab. So ist für Soloselbstständige die derzeitige Regelung der Impressumspflicht problematisch, wenn sie mit der zustellfähigen Adresse auch ihre Privatanschrift offenbaren müssen, was häufig der Fall ist.“ (S. 201)

„Die Impressumspflicht sollte neu geregelt werden; die eindeutige Zuordnung einer Internetpräsenz sollte nicht mehr zwingend über eine zustellfähige Adresse erfolgen müssen, sondern könnte beispielsweise über eine Chiffrenummer bei einer Meldestelle ermöglicht werden.“ (Handlungsempfehlungen, S. 209)

September 2021

Bundestagswahl

Neues Spiel, neues Glück, jetzt mit der Ampel. Die Bekämpfung digitaler Gewalt steht im Koalitionsvertrag, allerdings nur mit einem sehr spezifischen Vorhaben: Der verbesserten Verfolgung von Tätern von Beleidigungen und Bedrohungen auf Plattformen.

30. Mai 2022

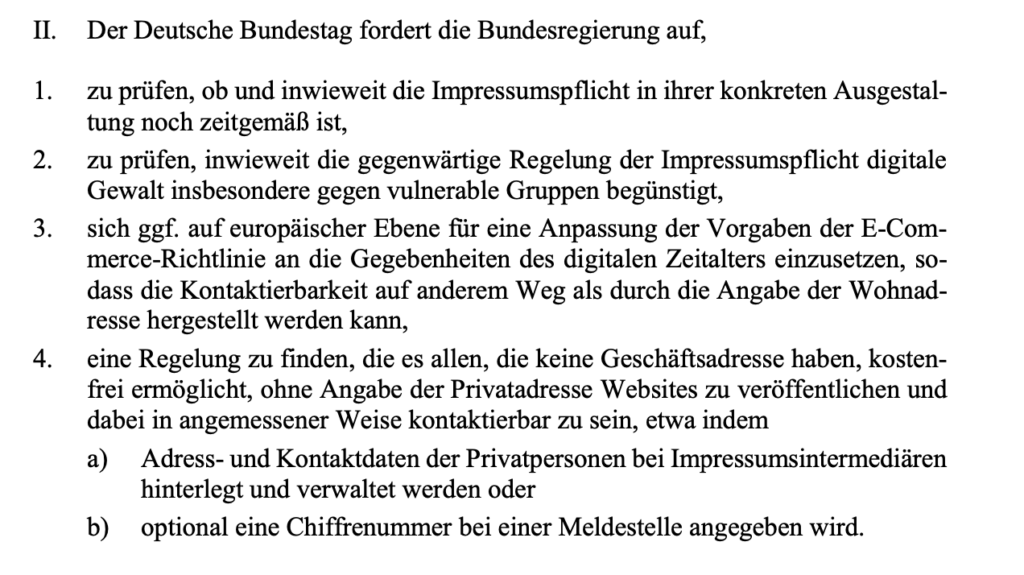

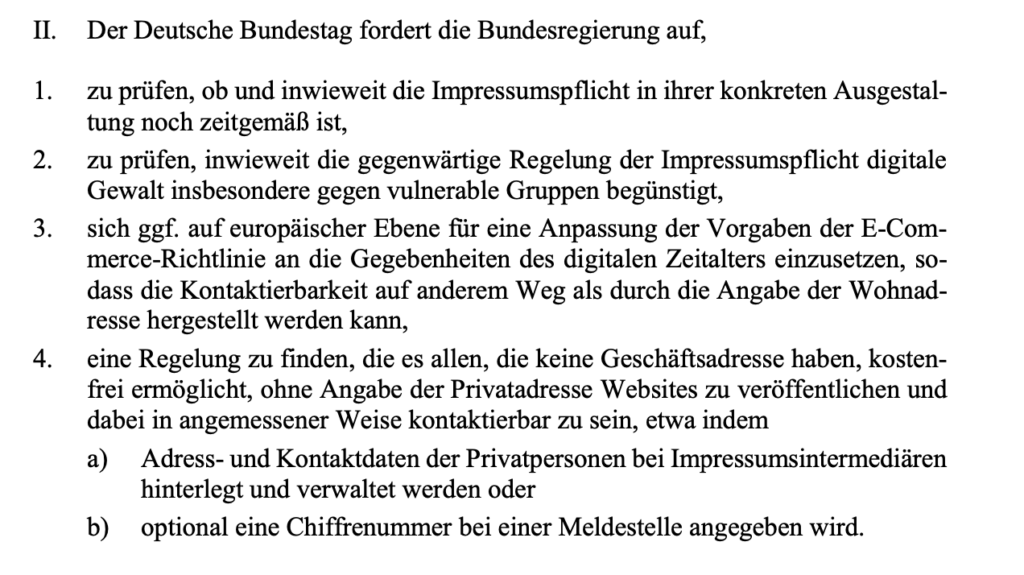

Neuer Antrag der Linksfraktion „Keine Privatadressen im Impressum“, Drs.-Nr. 20/2031

Ein Teil der Formulierungen orientierte sich eng an der Antwort der SPD-Justizministerin 2019 (s.o.).

Da die Koalition ein ‚Digitale-Gewalt-Gesetz‘ angekündigt hatte, sollte dieser Antrag eigentlich in den Debatten dazu im Bundestag debattiert werden. Leider liegt das geplante Gesetz offenbar auf Eis. (Mehr dazu in meinem CCC-Congress-Talk.)

Da die Koalition ein ‚Digitale-Gewalt-Gesetz‘ angekündigt hatte, sollte dieser Antrag eigentlich in den Debatten dazu im Bundestag debattiert werden. Leider liegt das geplante Gesetz offenbar auf Eis. (Mehr dazu in meinem CCC-Congress-Talk.)

Im Herbst wurde klar, dass es die Linksfraktion nicht mehr lange geben würde, deswegen haben wir noch eine letzte Kleine Anfrage zum Thema eingereicht und die eigentlich für noch kommende Debatten vorbereiteten Anträge final im Bundestag abstimmen lassen.

29. November 2023

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linksfraktion „Datenlage zu verschiedenen Formen digitaler Gewalt, Regelungslücken und Handlungsbedarf“, Drs.-Nr. 20/9543

Ich übersetze: Geht uns nicht auf die Nerven, da wird überhaupt nichts geändert.

Ich übersetze: Geht uns nicht auf die Nerven, da wird überhaupt nichts geändert.

29. November 2023

Am selben Tag lehnte die Ampel den Antrag der Linksfraktion zur Impressumspflicht ab, ohne sich die Mühe zu machen, das zu begründen. (Zugegeben war auch nicht viel Zeit und sie hätten auch einfach ablehnen können, den überhaupt noch zu behandeln.)

Das Abstimmungsverhalten (und ggf. die Begründung dafür) in den Ausschüssen wird in sog. Beschlussempfehlungen festgehalten (also die Empfehlungen des federführenden = zuständigen Ausschusses an das Plenum des Bundestages).

Beschlussempfehlung und Bericht des Digitalausschusses zum Antrag „Keine Privatadressen im Impressum“ der Linksfraktion, Drs.-Nr. 20/9567

Tja. Wir hatten es versucht. Am 6. Dezember löste sich die Linksfraktion auf, meine Arbeit als Fraktions-Referentin war beendet.

Tja. Wir hatten es versucht. Am 6. Dezember löste sich die Linksfraktion auf, meine Arbeit als Fraktions-Referentin war beendet.

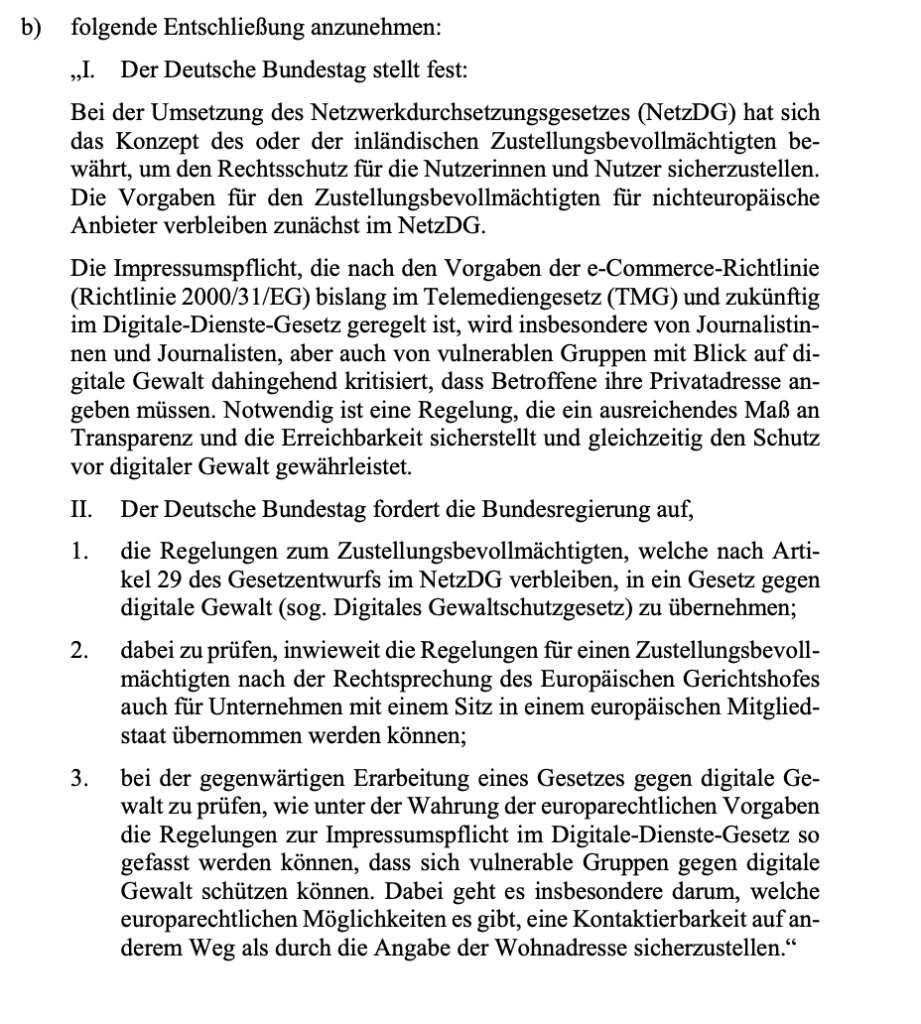

Unterdessen arbeitete die Ampel schon seit geraumer Weile am Digitale-Dienste-Gesetz (DDG), der Umsetzung des Digital Services Acts (DSA). Dem 2022 beschlossenen EU-Gesetz, das die eCommerce-Richtlinie aktualisiert und, siehe oben, also die Gelegenheit gewesen wäre, die EU-rechtliche Grundlage für die deutsche Impressumspflicht ebenfalls neu zu fassen und an die Veränderungen der Digitalisierung anzupassen. Was die aktuelle und die vorige Koalition aber offensichtlich völlig überflüssig gefunden hatten.

Das alles wurde verschlafen. Und dann..

20. März 2024

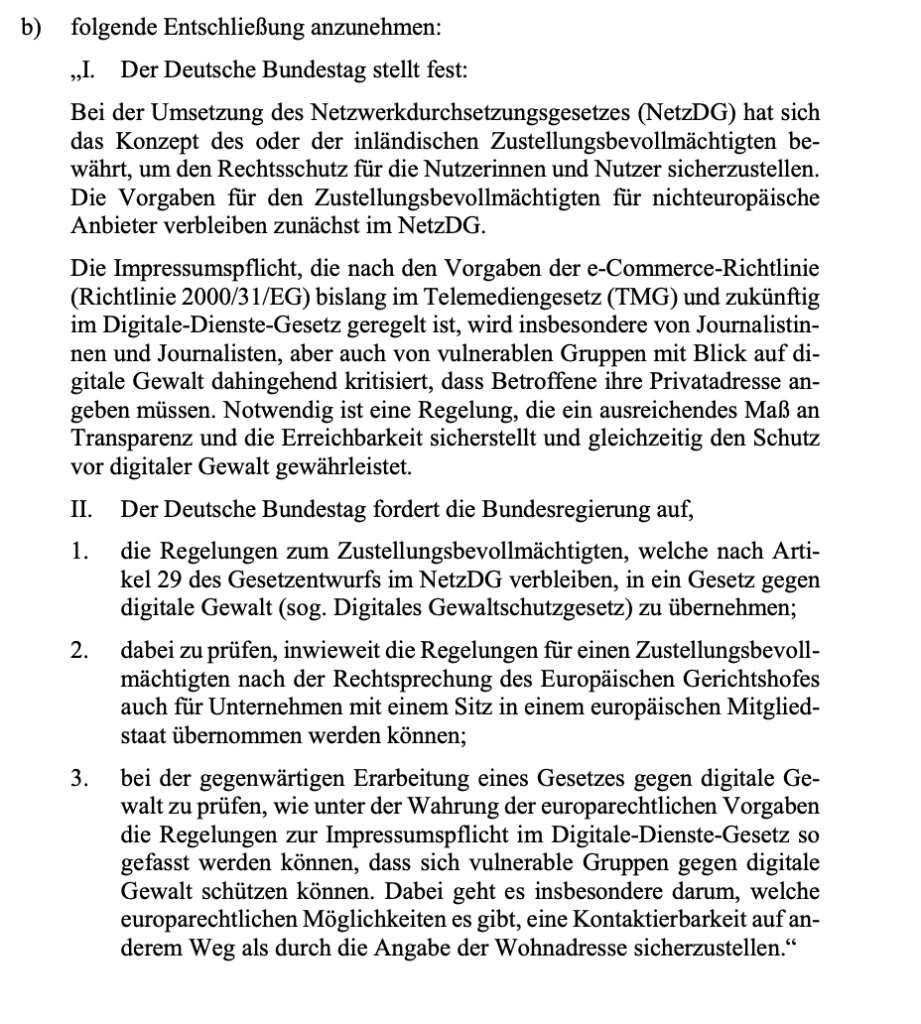

Entschließungsantrag der Koalition zum DDG, zum Thema Impressumspflicht.

Der hat keine eigene Drucksache, weil es lediglich ein Antrag im Ausschuss ist (warum, weiß nur die Ampel), aber der steht zumindest in der Beschlussempfehlung des Digitalausschusses zur Abstimmung über das Digitale-Dienste-Gesetz, Drs.-Nr. 20/10755

Gebe zu, ich war ein bisschen überrascht.

Gebe zu, ich war ein bisschen überrascht.

21. März 2024

Am Donnerstag wurde das DDG dann verabschiedet und es gab Reden im Plenum dazu.

Carmen Wegge, SPD:

.. Drittens, aber nicht zuletzt. Ich als Nutzerin, ich will nicht gefährdet werden in der analogen Welt. Jetzt wissen wir: Das Internet funktioniert nicht wie die analoge Welt, sondern kann alles potenzieren. Gutes und Schlechtes wird online schneller und für viel mehr Menschen zugänglich gemacht als offline.

Deshalb macht es einen Unterschied, ob meine private Wohnadresse nur in einem Register auf dem Amt steht oder in einem öffentlichen Blog, in dem ich, zum Beispiel als Journalistin, über Rechtsextreme schreibe. Aber: Alle Betreiberinnen und Betreiber von Internetseiten müssen gemäß Europarecht ein Impressum haben. Die Wohnadresse im Impressum ist ein Einfallstor für digitale Gewalt wie Stalking, Identitätsdiebstahl bis hin zu Bedrohung.

Die harmlosere Form ist, dass da jemand Pizzas auf meinen Namen und zu meiner Adresse bestellt, die ich zahlen muss.

Die schlimmere Form ist, dass mir jemand vor der Haustür auflauert. Wir bitten deshalb die Bundesregierung, zu prüfen, welche europarechtlichen Möglichkeiten es gibt, eine Kontaktierbarkeit auf anderem Wege als durch die Angabe der Wohnadresse sicherzustellen.

Insgesamt sind wir also auf einem sehr guten Weg, der aber noch lange nicht zu Ende ist. Ich freue mich, auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Rechtsbereich in den nächsten Wochen diesen Weg weiterzugehen.

Anke Domscheit-Berg, Linke:

.. einige Verbesserungen kommen nur vielleicht und in anderen Gesetzen, zum Beispiel die überfällige Reform zur Impressumspflicht, der Pflicht zur Veröffentlichung privater Adressen im Internet, die für viele gefährlich ist. Unseren Antrag, den der Linken, hat die Ampel zuletzt im November abgelehnt.

Ich würde mich freuen, wenn er trotzdem umgesetzt würde.

Das alles heißt erstmal noch nichts: Es ist ein Antrag, etwas zu prüfen. Unsere Forderung seit Jahren, und ob irgendwas davon umgesetzt wird, und wann: Das ist offen. Auf der anderen Seite ist es das erste Zeichen überhaupt, dass die anderen Fraktionen anerkennen, dass es dieses Problem überhaupt gibt. Ein sehr nettes Abschiedsgeschenk für mich, aber weil die Linke Gruppe keine Digital-Referentin mehr haben wird, müssen jetzt andere immer mal bei der Regierung nachfragen, was nun aus der Impressumspflicht wird.

Auch dazu: Impressumspflicht soll auf den Prüfstand – netzpolitik.org

Foto: rony michaud, Pixabay

Nach zehn Jahren im Bundestag arbeite ich wieder unabhängig und freiberuflich und freue mich über Aufträge und Einladungen, bei Euch zu sprechen oder für Euch zu schreiben.

Nach zehn Jahren im Bundestag arbeite ich wieder unabhängig und freiberuflich und freue mich über Aufträge und Einladungen, bei Euch zu sprechen oder für Euch zu schreiben.